Энергетическая система Армении (ЭСА) – развитая структура, которая сочетает всебе советский опыт с современными механизмами. Поступательная модернизациястимулирует разработку новых направлений энергетического развития страны. В фокусе армянского руководства – диверсификация источников и сокращениезависимости от внешних поставок энергоносителей.

Для выявления возможностей и рисков для ЭСА следует провести экскурс в её структуру.

Комплекс взаимосвязанных отраслей, инфраструктуры и технологическихпроцессов в ЭСА образуют цепочку производства, передачи, распределения ипотребления энергии (Рис. 1). Положительно влияет централизованный характер ЭСА, где все звенья — от импорта топлива до конечного потребления объединены в единый контур управления.

Рисунок 1 (Составлено автором)

ЭСА строится на комбинации внутренней выработки электроэнергии (черезатомную, гидро-, тепловые и возобновляемые источники энергии (ВИЭ)) и импортапервичных энергоносителей (природного газа и ядерного топлива). Источникиинтегрируются в национальные проекты (биогазовый завод в Лусакерте, геотермальная электростанция в Каркаре). Это позволяет Армении двигаться на путиэнергетической независимости.

Если обозначить основные процессы на которых основана энергетическая система,выделяются пять якорей:

● Регулирование и управление — мозг системы,

● Топливо — источник энергии,

● Генерация — производство электроэнергии – сердце системы.

● Потребление — использование энергии.

● Передача — транспорт энергии.

От источников к потреблению

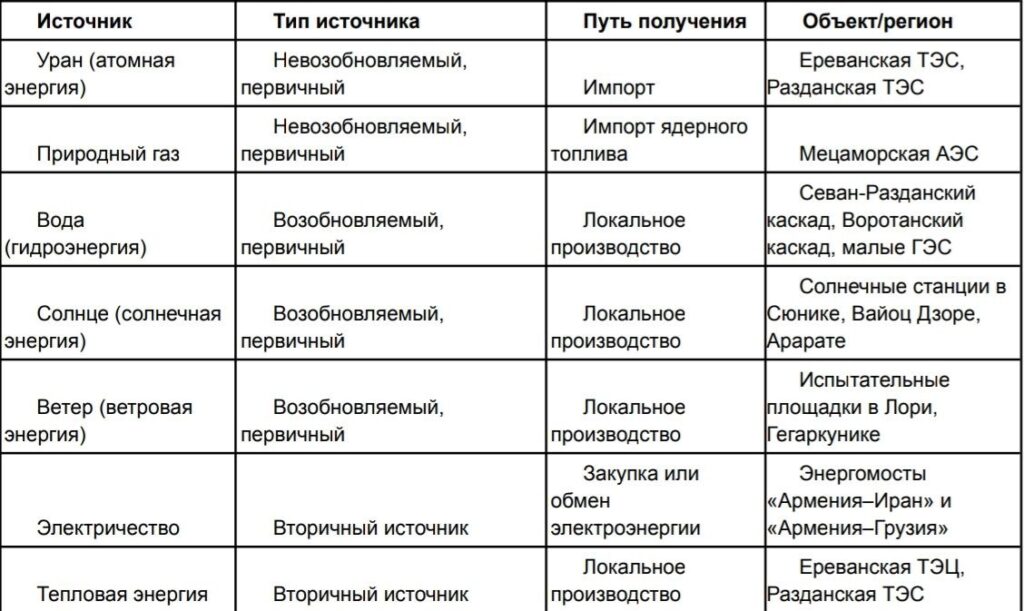

Энергоресурсы в стране концентрируются в плоскостях ископаемых видов топлива и возобновляемых источников энергии (Табл. 1). В таблице 1 представлена структура основных источников энергии в Армении:

Источник: составлено автором

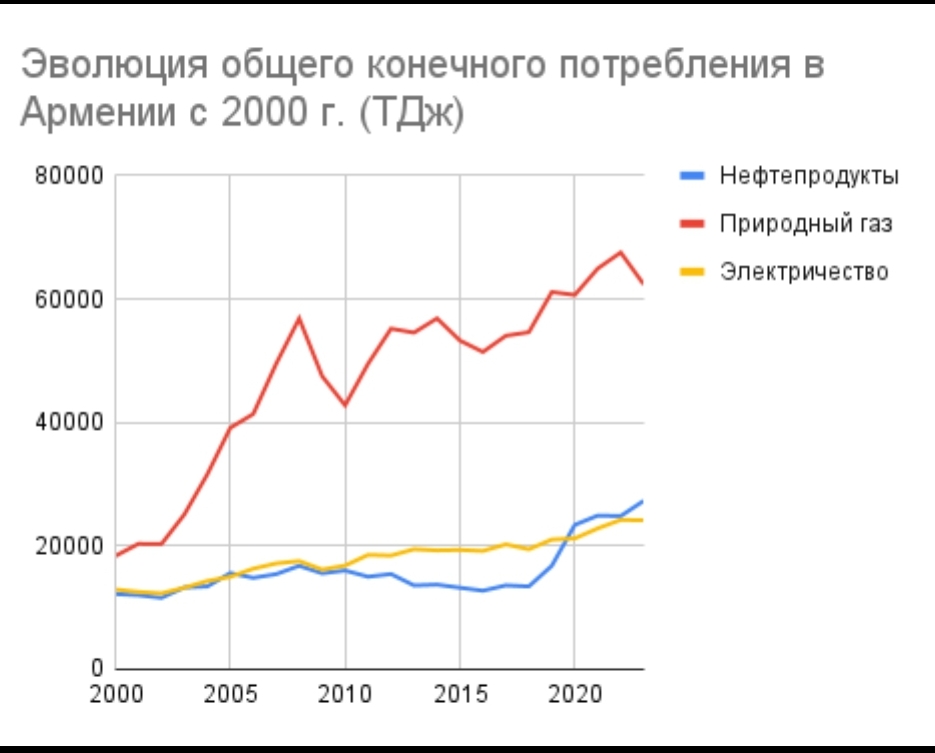

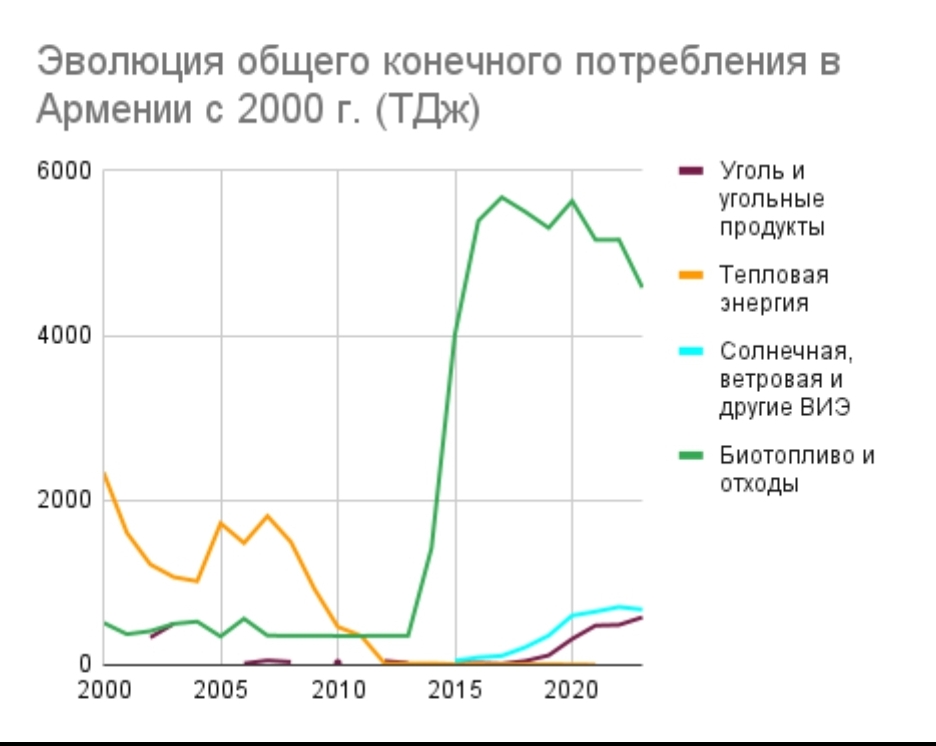

Армения является страной с высокими потребностями в энергии. На рисунках 2 и 3 представлена динамика энергопотребления по типу источников с 2000 года. Из этого можно сделать следующие выводы: плавная динамика наблюдается в потреблении нефтепродуктов, электричества, солнечной, ветровой энергии и других ВИЭ. Показатели потребления природного газа, биотоплива, угля и тепловой энергии демонстрируют смешанную динамику. Армения не обладает большими запасами нефти, природного газа и угля. В настоящее время в стране не проводится добыча ископаемого топлива. Оно импортируется. В этом процессе большая доля приходится на природный газ. В стране есть запасы угля (0,03% мировых запасов), однако их разработка не ведётся из неопределенной экономической целесообразности. По такой же логике не разрабатываются существующие месторождения сланца.

Рисунок 2 Источник: составлено автором на основании данных Международного энергетического агентства

Тепловая энергия

По данным Международного энергетического агентства с 2012 года потребление тепловой энергии в Армении резко снизилось до 19 ТДж (с 353 ТДж в 2011 году при максимуме 2339 ТДж в 2000 году). Сокращение связано не с «исчезновением тепла», а с изменением формы его получения — переходом от централизованных систем к децентрализованным (индивидуальные газовые и электрические системы отопления). После 2010 года в Армении активно ликвидировались неэффективные городские котельные, которые остались с советских времён. Тепловая энергия стала производиться и потребляться локально без учёта в централизованной статистике. Другим фактором стало то, что новые Ереванские ТЭЦ стали работать по схеме «электричество + тепло», где основное внимание уделялось второму компоненту. Тепло выделялось в небольших объёмах — для технологических нужд, а не для массового отопления.

Рисунок 3 Источник: составлено автором на основании данных Международного энергетического агентства

В тесной связке с тепловой энергетикой развивается электроэнергетика. Динамика потребления электричества в Армении стабильная. «Электрические сети Армении» (ЭСА) – крупнейший оператор распределительных электрических сетей в стране. В межгосударственном формате действует «энергетический бартер» с Ираном – «газ в обмен на электроэнергию». Это позволяет Армении использовать иранский газ для выработки электричества, часть которого экспортируется обратно в Иран. В 2015 году группа «Ташир» приобрела ЭСА. Компания обслуживает более 985 тыс. потребителей и работает над улучшением инфраструктуры и повышением энергоэффективности. В 2023 году компания заявила о планах инвестировать 150 млн. долл. в строительство двух газовых тепловых электростанций в Армении. Одна из них будет расположена в Ноемберяне. Планируется, что проект закроет внутреннюю потребность в электроэнергии и откроет возможность экспорта в соседние страны, включая Грузию. Однако в планы вмешались политические рычаги. В июне 2025 года, после ареста основателя и владельца ЭСА С. Карапетяна, армянские власти инициировали процесс национализации ЭСА. После принятия парламентом Президент Армении подписал закон, позволяющий национализировать компанию. В отношении группы «Ташир» и ЭСА проводились проверки, вследствие чего ЭСА была оштрафована. Результаты проверки остались не до конца ясными. В июле состоялся арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма. В ходе разбирательства орган обязал Армению воздержаться от применения к компании принятых правительством новых положений законов: «Об энергетике» и «О Комиссии по регулированию общественных услуг». Арбитраж запретил принудительную национализацию компании. Однако официальный Ереван не принял меры, отвечающие решению арбитража.

Инициированный армянским руководством процесс ведёт к последствиям: помимо усиливающейся внутриполитической турбулентности из-за противоправных действий, предпринимаемых в отношении С. Карапетяна, уязвимыми становятся ЭСА. На фоне ареста мецената Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило долгосрочный корпоративный рейтинг (CFR) ЗАО «Электрические сети Армении» («ЭСА») с «Ba2» до «Ba3» и рейтинг вероятности дефолта (PDR) – с уровня «Ba2-PD» до «Ba3-PD». Агенство очертило негативный прогноз: неопределённость в корпоративном управлении может сказаться на инвестиционных программах, финансовой политике и кредитных показателях ЭСА.

Биотопливо

В 2014 году Статистический комитет включил биотопливо и отходы в национальный энергетический баланс как отдельную категорию. В этот период начали реализовываться программы по растительным отходам для получения тепла и биогаза (например, в Армавирской и Ширакской областях). Учитывался газовый фактор: в 2013–2014 гг. тарифы на газ для населения выросли. Это мотивировало использовать дрова, сельхозотходы и биомассу для отопления в сельской местности. Для более горных районов и северной части страны это было особенно характерно. В рамках инициативы Waste Policy Armenia был проведён предварительный технико-экономический анализ, который продемонстрировал возможности для развития биогазовой инфраструктуры, способствующей снижению выбросов парниковых газов и поддержке сельского развития. В контексте переработки биоотходов примечателен кейс Нубарашенской свалки. Объект регулярно становится источником экологических и социальных проблем, включая пожары, загрязнение воздуха и воды. Опасность для жителей столицы отметила эколог К. Варданян. Мэрия Еревана совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирным банком разработала проект по строительству нового мусорного полигона, соответствующего современным экологическим стандартам. Однако сроки начала строительства остаются неопределенными, невзирая на пожар в начале октября текущего года. В перспективе развитие технологий по утилизации органических отходов на свалке может способствовать производству энергии и снижению выбросов парниковых газов Использование и переработка биотоплива – перспективное направление в энергетике Армении. Для его развития необходима законодательная база и централизованно выстроенные механизмы, чего, в настоящий момент, нет.

ВИЭ

Лидерами по производству энергии в категории «возобновляемые» выступают гидроэнергетика, солнечная энергетика и ветровая энергетика. Гидроэнергетика является стратегическим компонентом ЭСА (Севано-Разданский каскад и Воротанский ГЭС). В стране насчитывается более 180 малых гидроэлектростанций. Они принадлежат частным компаниям и размещены в горных районах (Ширак, Лори, Тавуш, Вайоц Дзор).

До 2015 года законодательство и технические стандарты для подключения ВИЭ к национальной энергосети находились на стадии разработки и закрепления. «Закона об Энергетике» РА, принятый в 2001 г. и «Закон об энергосбережении и возобновляемой энергетике», принятый в 2004 г., фиксируют принципы государственной политики для развития ВИЭ и механизмов их реализации. В 2014–2015 гг. государственная политика активизировалась. В настоящий момент на этом направлениир растёт сотрудничество с ЕС. Анализируя курс Армении в интеграции ВИЭ, эксперты А. Маркаров и В. Давтян отмечают, что бенефициары должны принимать меры для повышения энергоэффективности, снижения затрат на энергию и поддержки циклической экономики. В настоящий момент ключевым механизмом поддержки ЕС «зелёной энергетики» в Армении являются программа EU4 Armenia’s Sustainable Energy Project и выделяемые гранты. На период 2022-2030 гг. Армения разработала программу, которая включает меры по повышению энергоэффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии в стране. Ключевая цель – удвоить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии и достичь углеродной нейтральности. Планируется, что общий объём «энергетических инвестиций» ЕС в Армению в период с 2024 по 2027 год составит €2,5 млрд. Эти средства направлены на проекты в области устойчивой энергетики, включая инициативу «зелёный Ереван», реформу общественного транспорта, модернизацию детских садов и поликлиник, а также улучшение линий электропередачи между Арменией и Грузией. В стране действуют объекты ВИЭ. Фотоэлектрическая станция ArSun является крупнейшим объектом солнечной энергии, подключенных к электросети. Она располагается в Котайкской области. На левом берегу р. Раздан находится Абовянская подземная станция хранения газа. Газохранилище призвано компенсировать сезонные неравномерности потребления газа, а также обеспечивать природным газом потребителей в случае ограничения поставок.Прогнозируется, что к 2036 году общая доля всех возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, увеличится до 66%. Для достижения этой амбициозной цели, помимо солнечной энергетики, необходимо ввести в эксплуатацию дополнительные малые и большие гидроэлектростанции и усилить ветроэнергетические мощности.

Природный газ

Армения не обладает собственными запасами нефти и природного газа, что делает страну зависимой от импорта этих энергоносителей. На сегодняшний день основными поставщиками природного газа являются Россия и Иран, где Россия играет доминирующую роль в обеспечении внутреннего потребления газа (Gazprom Armenia) через территорию Грузии. Россия закрывает около 80% потребностей Армении в природном газе. В сентябре 2025 года поставки были приостановлены на десять дней из-за планового ремонта на главном газопроводе в Ставропольском крае России. В этот период Армения компенсировала дефицит за счёт внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана. Сказалась на поставках природного газа напряжённость в армяно-российских отношениях. В 2024 году Армения сократила импорт российского газа на 3,1%, увеличив поставки сжиженного природного газа из Ирана на 53,5%. Это стало попыткой диверсифицировать источники энергии. Поскольку газовая инфраструктура Армении, включая транспортировку и распределение, находится под контролем компании Gazprom, повышается уровень зависимости, однако снижается возможность внешнего «вливания». Оттого руководство Армении стремится сделать ставку на ВИЭ с целью продолжить укреплять отношения с ЕС в энергетике. Вероятность того, что ЕС способен предложить реальный проект с пользой для армянской экономики, минимален. В этом контексте российские проекты стратегически остаются вне конкуренции. В качестве альтернативного варианта существует возможность расширить импорт сжиженного природного газа из Ирана. Однако, как отметил министр территориального управления и инфраструктур РА, основным препятствием реализовать эту идею остаётся низкая пропускная способность инфраструктуры. Драйвером в этом ключе могут выступить региональные инфраструктурные проекты, включая процесс разблокировки коммуникации. Однако риски остаются: продолжающееся продвижение Баку и Анкарой собственной логистической карты региона могу привести к тому, что Ереван будет вынужден выбирать из «предложенного», а не из того, что выгодно Армении.

Зачем Армении новая АЭС?

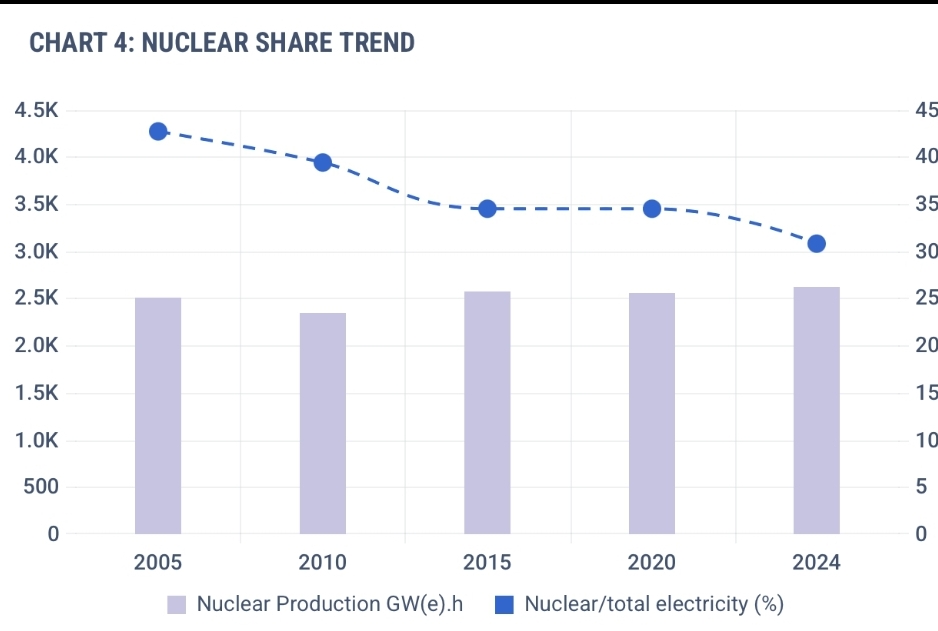

Атомная энергетика (АЭ) играет ключевую роль в энергетической системе Армении: по состоянию на 2024 год АЭ обеспечивает 31% потребностей страны в электроэнергии. В динамике производство атомной энергии остается стабильным по показателям (рис. 4).

Рисунок 4 Источник: Международное агентство по атомной энергии

Мецаморская АЭС остается ключевым источником выработки электроэнергии. Станция включает два блока. Последствия Спитакского землетрясения, первая арцахская война (турецко-азербайджанская блокада) сказались на парализовании работы АЭС. После 6,5 лет остановки ввиду развивающегося энергетического кризиса второй энергоблок возобновил работу в 1995 году. Единственный действующий ядерный реактор, расположенный на АЭС «Мецамор», был построен в советский период и требует модернизации или замены. В связи с этим Армения рассматривает различные варианты развития атомной энергетики, включая сотрудничество с Россией, западными странами и международными организациями. На настоящем этапе реактор ВВЭР-440 работает на российском топливе. Техническое обслуживание и вывоз отработанного топлива также обеспечиваются «Росатомом». В настоящий момент «Росатом» участвует во втором этапе продления срока службы действующего энергоблока Армянской АЭС (до 2026 года). В модернизационный процесс включены корпус реактора, бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива и системы безопасности АЭС. Амбициозной целью правительства Армении является строительство новой АЭС. Проект включён в стратегическую программу развития энергетического сектора Армении до 2040 года, которая была принята в январе 2021 года. После выступления Н. Пашиняна на форуме «Мировая атомная неделя» в Москве заявил 25 сентября текущего года, актуализируется в дискуссионном поле вопрос модернизации Мецаморской АЭС и строительства новой АЭС.

Эксперты по ядерной энергетике А. Марджанян и И. Юшков замечают: «Армения держит открытыми все возможности по строительству нового блока. Это могут быть как российские энергоблоки, так и зарубежные. Единственное, что премьер-министр подчеркнул особо, это то, что Армения собирается и подумывает об использовании так называемых малых модульных атомных реакторов». Политический фактор создаёт неопределённость: в армянском руководстве существует дилемма между техническими преимуществами наряду с внушительным опытом многолетнего сотрудничества (Россия) и новыми горизонтами (США). Учитывая подписанное в январе соглашение о стратегическом партнёрстве между Арменией и США, сотрудничество в ядерной сфере выступит одним из результатов реализации пунктов соглашения. Однако выбор армянского руководства не ограничивается политической конъюнктурой: «Росатом» – локомотив ядерной энергетики, зарекомендовавший себя как надёжный партнёр в мире. Помимо доступной стоимости проектов, которую предлагает корпорация, «Росатом» реализует проекты в отведённое время и через строительство инвестирует в процесс и дальнейшее функционирование станций. Поскольку строительство АЭС – это конкуренция между мировыми центрами силы, «прагматизм» в выборе фокусируется на технологической плоскости. В этом контексте запрос руководства Армении сопрягается с опытом евразийских партнёров: только Россия и Китай имеют опыт в эксплуатации модульных АЭС. Характеризуя энергетическую «дилемму», эксперт по энергетической безопасности А. Аветисян подчёркивает: «Нужно понять, какой стратегический путь выбирает Армения. Если выбрать путь сохранения или становления «сервисным государством», то большие мощности не нужны. Если же страна хочет совершить попытку технологического рывка и двигаться в ногу со временем, то Армении большие мощности просто необходимы». Выбор пути, а вместе с ним – преимуществ и рисков для строительства новой АЭС повлияет на общий внешнеполитический контур Армении. Вашингтон будет стремиться одержать победу в «проектной гонке», поскольку для США важно, в этой ситуации, быть приверженными «букве договора о стратегическом партнёрстве». Заокеанские партнёры понимают, что реальным конкурентом продолжает выступать Россия, а Китай укрепляет свой энерго-технологический потенциал. Ввиду чего возможны предложения, склоняющие Ереван в сторону американского проекта.

Строительство новой АЭС в связке с Россией откроет больше горизонтов: с продолжением сотрудничества Ереван, первоочерёдно, выбирает надёжность и качество. А это – слагаемые безопасности. Наряду с этим возможно укрепить связи с Китаем. В контексте достигнутой в конце августа договорённости о стратегическом партнёрстве сотрудничество в связке Армения-Россия-Китай представляется амбициозной и перспективной возможностью вывести энергетическую систему Армении на новый уровень. Не стоит отрицать иранский фактор: помимо того, что Армения может перенять у Ирана опыт гибких контрактов по газу, диверсификации источников энергии и локальных инфраструктурных решений, Ереван может изучить варианты локального хранения и безопасного обращения с топливом, чтобы повысить устойчивость АЭС. Невзирая на официальное закрытие СВПД, Иран – яркий пример производства атомной энергетики в мирных целях. Тегеран освоил цикл переработки ядерного топлива, включая обогащение урана на собственной территории, что является потенциальным пространством роста для Армении.

Между проверенной надёжностью и инновациями

Для ЭСА продолжается стратегически важный переход: от постсоветской модели, основанной на импорте традиционных энергоресурсов и централизованной генерации, к гибкой и диверсифицированной структуре. Ереван стремится достигнуть энергетической безопасности и экологической устойчивости. За последние десятилетия Армения смогла выстроить систему, где комбинируются атомная, тепловая и гидроэнергетика. В этой системе есть место для импорта природного газа и ядерного топлива, что остаётся ключевым звеном ЭСА. Это же звено становится камнем преткновения в политико-экономической конфигурации, где энергетика – не просто отрасль экономики, а фактор внешней и внутренней стабильности страны.Главным стратегическим партнёром Армении в энергетической сфере остаётся Россия. Северный сосед контролирует значительную часть газораспределительной инфраструктуры и поставок топлива, а также участвует в эксплуатации Мецаморской АЭС. Такой формат сотрудничества обеспечивает надёжность поставок и технологическую поддержку. Наряду с этим создаётся энергетическая зависимость. Однако в условиях геополитической нестабильности российское присутствие служит для Армении фактором предсказуемости и гарантией стабильного и доступного энергоснабжения.

Армения постепенно расширяет энергетическое взаимодействие с ЕС и США. ЕС инвестирует в программы энергоэффективности, реформы энергетического рынка и развитие ВИЭ. Европейские банки и агентства содействуют строительству фотоэлектрических станций и внедрению механизмов «зелёного» тарифа, что способствует постепенной интеграции Армении в общеевропейскую энергетическую политику. США поддерживают развитие инфраструктуры и устойчивости энергосети через независимых операторов в рамках грантовых региональных программ. Ведутся обсуждения по расширению сотрудничества в рамках Договора о стратегическом партнёрстве. Такое сотрудничество продвигает вглубь страны альтернативную российской повестку. В фокусе Еревана должны оставаться стратегические приоритеты – безопасность и качественное развитие ЭСА.Региональный фактор играет решающую роль в перспективах армянской энергетики. С ракурса развития ЭСА расширение логистических маршрутов укрепит импортно-экспортный потенциал и откроет новые возможности для внедрения ВИЭ в систему ЭСА. Это обстоятельство подтверждает необходимость сотрудничества с Грузией и Ираном. Такие проекты формируют зачатки регионального энергетического баланса, где Армения выступает связующим звеном между севером и югом Кавказа (МТК «Север-Юг»). В перспективе именно это геоэкономическое положение может превратить Армению в узел энергетического обмена между странами региона.

Источник: Маркаров А. А., Давтян В. С., 2021. Развитие возобновляемой энергетики в Армении: вызовы диверсификации. – Геоэкономика энергетики. № 3 (15). С. 116–129. DOI: 10.48137/2687-0703_2021_15_3_116